| 小学校外国語活動 |

|

今年は、ある小学校でJTE(Japanese Teacher of English)として、5・6年生の 外国語活動を支援しています。使用教材は、主にHi,friends 1&2です。期間が6ヵ月で、 回数は約20回。文科省のレッスンプランをそのまま使うことができないので、 児童の実態に合わせて、毎回活動内容を考えています。ぴったり45分で終わることも あれば、時間が足りなくなることもあります。子どもがノリノリのこともあれば、 シーンとしてしまうこともあります。様子を見ながら、その場でプランを変更する こともあります。自分自身の実践記録としてここにアップしますが、よろしければ 使えるところは(私の失敗も含めて)参考にしていただけると幸いです。 「第○回」のところをクリックすると、指導案が開きます。 |

|

(美しい終わりのあいさつ?) ★楽しく授業を終わるために、いろいろ実験をしています。 夏休みまでは、世界中の言葉で「ありがとう」を歌いました。 ♪あ〜りがとう、あ〜りがとう、あ〜りがと〜う、あ〜りがとう♪ (これに、簡単なメロディーがつきます。) 9月からは、"Good-bye"にハーモニーをつけて歌っています。 1.クラスを簡単に4グループに分けます。 2.第1グループは「ド」第2グループは「ミ」第3グループは「ソ」 第4グループは「高いド」で、順番に音を重ねていきます。 歌詞は、"Good-bye."だけ。 3.最後に、同じ音で同時に、"See you again!" と歌います。 毎週、少しずつ美しいハーモニーに近づいています。 なんといっても、楽しい気持ちでレッスンを終わることができます。 |

| ◆ 5年生 Hi, friends 1 ◆ |

|

第1回 ★初回なので、講師の自己紹介と、お互いを紹介し合う名刺交換ゲームを入れました。 1人1人の名前見本をローマ字で書いて準備しておくのに時間がかかりましたが、 そのおかげで、活動をスムーズに進行することができました。 いきなり、学校公開ウィークに当たり、どのクラスも複数の保護者の方が参観されました。 |

|

第2回 ★How are you?ゲームが非常に盛り上がりました。他クラスの先生方から「楽しそうでしたね。何をして いたんですか?」と声をかけられました。 Genki Englishで紹介されていたゲームを室内向けにアレンジしたものです。 |

|

第3回 ★1〜20までの数を数えるために、♪Seven Steps♪の歌を使いました。One, two, three, four... と普通の歌詞でだいたい歌えるようになったら、「今のはレベル1。今度はレベル2に上がるよ。」 と言って、Four, five, six, seven... と歌います。子どもたちは、レベルが上がるのが大好きです。 レベル3は、11, 12, 13, 14...、レベル4は、14, 15, 16, 17... レベル5は、10, 9, 8, 7... 担任の先生方も、目を白黒させて歌ってくださいました。これ、授業参観にもいいかもしれませんね。 今日のゲームは「ナンバーコールゲーム」です。日本語では「パン・パン(手拍子)1・2、 パン・パン・2・4」のように、自分の番号の後に次の人の番号を続けて言うスタイルで遊ぶことが 多いと思うのですが、英語です。簡単にします。「パン・パン・パン・2、パン・パン・パン・4」 のように、次の人の番号だけ言うようにしました。慣れてきたら、数字を変えて行うように言いました。 これ、実は1・2・3・4ぐらいでやっているうちは数字の練習にはそんなにならないのですが、 「相手に聞こえるように言う」必要があるので、声を出させる練習としては、なかなかいいです。 |

|

第4回 ★前時に学習した1〜20の言い方に、いろいろなアクティビティを通して親しむ日でした。 子どもたちが一番楽しんだのは、ビンゴゲームです。選んだ数字によっては、オールビンゴになる子どもも 出ました。ビンゴは「聞く」活動がメインですが、自分と同じ数のりんごを持った人を探すゲームでは、 ひたすら"How many apples?"と尋ねて回らないと、見つけられません。男子は女子に、女子は男子にも 聞かないと見つけられません。いいコミュニケーション活動になりました。 |

|

第5回 ★Lesson 4に入りました。 日本語と英語の音の違いに気付いたところで、「バナナじゃなくてbanana」(松香フォニックス研究所) のチャンツをやりました。言葉は、パインじゃなくてpineapple、アイスじゃなくてicecream等、 テキストから適当に選びました。ゆっくり目のリズムパターンのCDをかけてやったところ、ノリノリで 言ってくれました。電子ピアノのリズムボックスも使えます。 Pointingゲームと、ランニングかるたとりゲームは、Genki Englishで紹介されていたものです。この二つのゲームのいいところは、 何といっても「聞いていないと負ける!」こと、そして「全員に発言のチャンスがある」ことです。 教室の中を全力で走らせるのはいかがなものか、とも思いましたが、子どもたちは大喜びでした。 おすすめです。 |

|

第6回 ★夏休み明け1回目のレッスンは、TOSS小松和重氏のの実践 「夏休みの思い出を守れ!」を英語にアレンジしてやってみました。 1.教師が、自分の夏休みの思い出を簡単な英語で話しながら、黒板に絵を描きます。 ex."I took an airplane." "I ate ice cream." "I saw a castle." 2.小さい紙を一枚ずつ配ります。 3.夏休みの思い出から一つだけ選んで、簡単な絵で描くよう指示します。 4.全員起立。教師が「思い出」を当てようとするので、言われてしまったら座るように指示します。 5.20回言ってもまだ残っている子に、前に出て思い出を発表してもらいます。 この時、拡大投影機があると、絵を全員で見ることができるので便利です。 最近の子どもたちの夏休みは、実に多様化しているということがよくわかりました。 一クラス平均10人ぐらいの子が残って、発表しました。 わいわいガチャガチャする活動ですが、どうせ落ち着きのない夏休み明けです。楽しいのが一番。 |

|

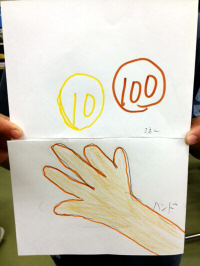

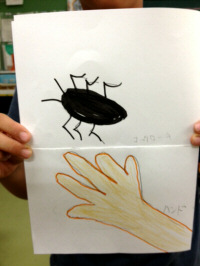

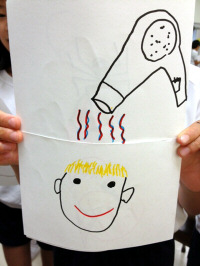

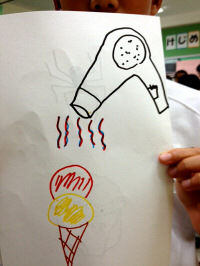

第7回 ★"Do you like〜?"の復習にオススメの活動です。 「Ketchup On Your Cornflakes?」 というしかけ絵本を見せて、自分でも絵本を作ってみよう!と呼びかけます。 友達が好きそうな組み合わせと、嫌いそうな組み合わせを考えて絵を描いて、"Do you like ○○on △△?"と 聞くだけの単純な活動です。子どもが(言わされるのではなく)自分から"Do you like〜?"と言いたくなる 状況が作れます。 |

| Do you like money on your hand? | Do you like a cockroach on your hand? |

|

|

| Do you like hot air on your hair? | Do you like hot air on your ice cream? |

|

|

|

第8回 ★"What color do you like?"を何回も何回も飽きずに言わせる方法!! 「タッチゲーム」をします。 1.机の上に、クレヨンや色鉛筆や本など、いろいろなものを置かせます。 2.児童全員で"What color do you like?"と言います。 3.児童は順番に"I like 〜."と好きな色を答えます。 例えば、児童Aが、"I like pink."と答えます。 4.他の児童は、座ったまま、何かピンクのものに触らなくてはなりません。 5.クラスの児童全員が好きな色を答えるまで、順番に"What color do you like?" と尋ねます。 6.一度触ったものには、もうタッチできないルールにします。これがポイント。 どの子も夢中になって、タッチできるものを探し続けます。 |

|

第9回 ★友達にTシャツを作ってあげよう!! "What color do you like?" "What shape do you like?" "How many?" "Big or small?" このくらい聞ければ、友達にTシャツを作ってあげることができます。 作ってあげると言っても、ワークシートに色鉛筆で模様を描いてあげるんですが、それでも 子どもたちは楽しんで描いていました。 初めにした約束は、2つ。 1.作ってもらったTシャツに、文句をつけない。 2.作る人は、心をこめて描く。 |

|

第10回 ★アルファベットジェスチャーゲーム!! 時間のない時でもすぐできる、おすすめゲーム。 児童に順番に好きなアルファベットを1文字、言わせます。 他の児童は、それを指や体を使って表現します。 ジェスチャーで問題を出させることもできます。 |

|

第11回 ★絵カードで隠された文字を当てるゲーム 黒板に大きく書いたアルファベットを、絵カードで覆い尽くします。 最初は教師が一人の児童に"What do you want?"と尋ねて、 "○○, please." と好きなものを答えさせます。 次第に、児童全員で"What do you want?”と尋ねて 一人の児童が"○○, please."と答える形にしていきます。 はじめは、自分達が何をしているのか気付かなかった子どもたちが だんだん「あ、隠れている字を当てるために邪魔なのは・・・」 と気づいていくのがおもしろいです。 そして、このゲームの難しいところは、児童に気づかれないように 黒板に字を書くところです。今回は、点つなぎに夢中に なっている間に書いてしまいました。 |

|

第12回 ★カード集めゲーム 今回も、"What do you want?"の練習です。 子どもたちは夢中になって、カードを集めました。 注意点は、日本語を使ったり、カードを見せ合ったりしないで やりとりさせることです。放っておくと、ズルする子がいるので 最初に釘をさしておきます。そして、最後にちゃんと英語で やりとりできた子をほめます。 それから、カードの裏に自分の名前を書いてあることを 必ず確かめておきます。でないと、行方不明になっちゃいます。 |

|

第13回 ★ハロウィーンゲーム 「終わるかな?」と心配になるぐらい盛りだくさんでしたが、 指導者が手順を頭の中にしっかり入れておけば、大丈夫。 ハロウィンカード集めゲームは、前回のアルファベットカード 集めゲームと同じルールにしたので、スムーズでした。 一番苦労したのは、ゲームが終わった後に、次のクラスのために 1人分9枚セットのカードを素早く用意することでした。 そこで、一色の色画用紙に2人分、18枚のカードを印刷 してみました。こうすれば、同じ色のカードを2人組に渡して 「9枚ずつ上手に分けてね」と言えばいいのです。 使ったカードは、班長さんに集めさせて、色別に分けて もらいました。その間に他の子には机を動かしたり、 輪になって座ったりしてもらいます。集団をうまく動かすのが 時間を有効に使うコツだと思います。  |

| ◆ 6年生 Hi, friends 2 ◆ |

|

第1回 ★初回なので、講師の自己紹介と、お互いの好きなものを紹介し合う活動を入れました。 |

|

第2回 ★アルファベットの小文字の導入をメインに持ってきました。松香フォニックス研究所 で学んだ「小文字体操」で体を動かす活動を楽しんでいました。今回は「お勉強」中心のレッスンになってしまって、少し反省。次回は 自発的な活動を多く入れたいと思います。 |

|

第3回 ★好きなアルファベット表示を書き写す活動も、選んだ言葉を当てる活動も楽しんでいましたが、 児童の発話量を保障するという点で、Make Pairsゲームが最も有効でした。二人ペアでどんどん交互に 質問し、答えていかないと、先に進まないのです。最初に選んだカードで結果が決まってしまうので、 何度もやると飽きてしまうんですけどね。1度で終わらせてしまうのがいいようです。 |

|

第4回 ★はじめに「自分の誕生月を言えるようにしよう。月の名前を聞いてわかるようにしよう」と、 めあてを決めたのがよかったようです。とにかく、手を変え品を変えして、何度も月の名前を 耳に入れることを心がけました。仕上げの「カレンダービンゴゲーム」を終えたとき、 だいたいどのクラスも8割ぐらいの児童が「月の名前を聞いてわかるようになった」と答えました。 |

|

第5回 ★せっかく覚えた月の名前、一週間たったらほとんどの子が忘れてました。まぁ、そんなもんですね。 めげずに、入れ直します。わたしが英語で月の名前を言って、子どもたちが指の本数でその月を表します。 12月とか、苦労してました。今日のめあては「自分の誕生日を何月何日まで言えるようにしよう。 友達の誕生日を聞いて、何月何日かわかるようにしよう。」です。インタビューゲームが始まってから あわてて自分の誕生日の言い方を聞きに来る子が何人もいました。それでよし、です。 |

|

第6回 ★Lesson3に入ります。"I can 〜."と"I can't〜."簡単そうでいて、聞き分けるのも、言い分けるのも、 意外とむずかしいです。たくさん経験するために、テキストの音声を聞く活動を多く取り入れました。 |

|

第7回 ★今日は、ミニカードを使った仲間集めゲームをしたかったので、新しい動詞を導入しました。 同じ楽器を探すゲームも、違う楽器を探すゲームも楽しんでいましたが、ちょっと目を離すと 「sing持ってる人〜?」とか、「お前、何持ってる?」とか日本語で話し始める子が出るので、 「絶対に英語だけ話す」というルールをしっかり確認するのがポイントだと思います。 ゲームは、あっという間に終わります。早く終わったときにすることを用意しておくといいと思います。 |

|

第8回 ★「夏休みの思い出を守ろう!」ゲームは、とても集中して参加していました。 やっぱり、子どもって「自分のことを語る」「自分の経験を知ってもらう」のが 好きなんだなぁ、と実感しました。絵を描いてもらった紙は、B4サイズの8分の1 という小さなものでしたので、最後に残った経験をみんなに見てもらうには、 拡大投影機があると便利です。子どもには日本語で話させて、わたしがそれを 簡単な英語にしました。 |

|

第9回 ★道案内のレッスンです。"Go straight." "Turn right." "Turn left."この3つを 言える&聞いてわかるようになれば、道案内をしたり、されたりすることができます。 サイモンセズ・ゲームが大盛り上がりでした。指示を必ず「言ってから」動くルールにすると 言えるようになりました。 |

|

第10回 ★世界のいろいろな国や、国旗や、世界遺産について、知っていることを話したり 聞いたりするレッスンです。世界遺産は、大きな写真を用意できると 興味の示し方が違いますね。世界のいろいろな国への憧れを抱いた子もいるようです。 次回は、自分の行きたい国について全員に発表してもらいたかったので、 行きたい国の国旗と、そこでやりたいこと、食べたいもの、見たいものを ポスターに描いてくることを宿題にしました。(担任の先生と相談の上です) |

|

第11回 ★自分の行きたい国について、全員が前に出て英語で発表します。ただし、 話すのが苦手な子もいることに配慮して、言う事は最小限に絞りました。 "Let's go to Italy." "Pizza, cheese, soccer." "Thank you." たったこれだけです。教科書よりも、はるかに簡単です。 学年全員が確実に声を出して発表できること、をめあてにしたので、目標達成。 最後に大きな声ではっきりと"Thank you."と言うと、聞いている人は「あぁ、 終わったんだな。」とわかって拍手してくれます、と伝えました。 英語のスピーチの基礎の基礎です。 |

|

第12回 ★ナンバーゲーム 順番に英語で数を言っていきます。わざとふざける子がいると楽しくないので そういう時はにっこりと「Thirteenね。」などと流して次につなげます。 少し緊張感を持ってできると、とても盛り上がります。 「3の倍数でclap」するというルールは、おもしろいですね。 大人でも、51が3の倍数かどうか、一瞬わからなくなります。 |

|

第13回 ★東京が朝8時のとき、世界の各都市は何時でしょう?という活動は 予想しながらやると、楽しかったです。テキストの該当ページを 拡大コピー(模造紙サイズ)して、児童と一緒にマジックで 書き込みながら時刻と動作の言い方を練習しました。 |

|

第14回 ★ハロウィーンゲーム大会 6年生を活動に引き込むには「勢い」が大事だなぁ、と思いました。 最初のクラスには、オレンジ色の髪と魔女の帽子をかぶり、ほうきに またがって乗り込みました。校内も、その格好で移動したので、 低学年の子たちも「あ、ハロウィーンだ」と大喜び。 シャイな6年生も、わたしの勢いに押されて(?)大きな声で英語を 言ったり、歌ったりしてくれまして、充実した45分間になりました。  |

HOMEにもどる

HOMEにもどる