| 私の高校留学体験 |

|

|

|

もちろん、楽しいことばかりじゃなかったけど、つらいこと、腹を立てたことも含めて 人生無駄なことは一つもないなって、このごろよく思うのです。 |

| はじめに |

|

198X年夏、一年間(正確には11ヶ月)の留学から帰ってきた私が真っ先にしたこと。それは、美容院 に行って髪を切ることでした。美容師さんに「どのようにしましょうか」と聞かれた私はとっさに 「日本人の高校生みたいにしてください。」と答えたのでした。翌日には、一年ぶりに制服を着て、 夏休みの高校へ行きました。そこには、部活の練習や体育祭の準備で来ている懐かしいクラスメート の顔、顔、顔。。。 「アメリカ、どうだった?」「うん、楽しかったよ。」 「留学、どうだった?」「うん、よかったよ。」 みんなが一通りこの質問をし終わるまで、私は同じ答えを繰り返しました。「よかったよ。」 でも、本当は心の中はまだ混沌としていて、一言で答えられるほど整理はできていなかったのです。 アメリカで経験したどんな小さな出来事も、楽しかったとも言えるし、つまらなかったとも言えるし、 つらかったような気もするし、ためになったと言えなくもないし・・・正直言って「日本にいれば 今頃どんなに楽しかっただろう」と思ったことも一度や二度ではありませんでした。でも、それを 「つらかった」「おもしろくなかった」と表現してしまうのは自分がアメリカで過ごした一年間を自分で否定してしまうようで、いやだったのです。留学費用を出してくれた親をがっかりさせたくない、先生や友達に「じゃぁ、行かなきゃよかったじゃないか」なんて意地でも思われたくない・・・ そんな気持ちも手伝っていました。 唯一、この愛憎半ばする気持ちを分かち合えるのは、場所は違っても、同じ経験をした留学仲間だけ でした。 そして、それから10年、15年たちました・・・。 |

| 私が一年間過ごした場所 |

|

私がホームステイしながら高校に通ったのは、アメリカ南部、ジョージア州の北東部、アパラチア 山脈の中にある小さな町でした。「南部だから黒人が多かったでしょう?」とよく聞かれますが、 黒人(blackと言わないで、African Americanと言ってね。)に限らず、有色人種(これも colored じゃなくてminorityと呼んでね。)の人口比は5%くらいだったのではないかと思います。 それだけに、私はいつも注目を浴びていました。というより、いつも自分は アジア人だということを意識してしまっていました。 この町の中心産業は、農業だったのではないかと思います。町には古くから住んでいる人達(農家 の人など)と、比較的新しく越してきた人達がいて、古くからいる人達の話す英語には私の耳では なかなか聞き取れないくらい強いアクセントがありました。 町には信号が2つしかありませんでしたが、それでも町の中心にはバプティストの教会と、メソジ ストの教会、ちょっとした商店、ちょっとしたスーパー、小さな銀行、郵便局などがありました。 ただ、その町へも歩いては行けない距離だったので、家族の誰かが車で町に出る時にはすかさず 同行するようにしていました。(もちろん、バスもタクシーもありません。) 自分の足で好きなところに行けないというのは、なかなかつらいものがありました。 でも、たいした用もないのに車で送って、とは言えない弱気な私。思えば、いつも「こんなこと頼んで 迷惑じゃないかなぁ」と悩んでばかりいましたね。今頃になって、もっとずうずう しくしてもよかったかな、と思います。 |

| ホストファミリーのこと |

|

私が一年間お世話になったホストファミリーは、父、母、兄、姉、妹の 5人家族でした。もっとも兄は離れた町で働いていて、姉は前年に高校を卒業して アトランタのカレッジの寮で暮らし始めていましたし、父はパイロットの養成所の教官をしていて 一年の半分はフロリダに単身赴任していたので、普段はホストマザーと妹と一緒でした。 ホストマザーは、とても社交的で、活動的な人でした。 高校で時々 substitute teacher(先生がお休みのクラスの面倒を見る人)をするので、校内では 知らない人がいないほどでした。町に買い物に行けば、必ず誰かが声をかけてくるし、病院を訪問 するボランティアもしていました。 家の中のことも、いつもきちんとしていなければ気が済まない人で、お料理上手でも知られていま した。いつも電話の受話器を首で押さえて長電話しながら、キッチンでお菓子を作ったりオーブン の中の様子を見たりしていたものです。おかげで私は他の家にホームステイした人よりもずっとバ ラエティに富んだおいしい食べ物を口にすることができたと思います。(その代償として私は一年間で20ポンド=約9キロ太りましたが!!) 彼女の交友範囲はとても広かったのですが、お兄さんがアメリカンフットボールの選手だったことと、妹がチアリーダーをしていた関係で、学校のフットボールチームの選手の家族と、よく高校のチームの応援に出かけていました。この応援というのが、"home"の試合はまだいいのですが、"away"の試合の 時は大変です。なにしろド田舎の高校ですから、隣の隣の隣の高校に遠征ともなると、片道2時間以上かかることもあって、帰ってくるのが夜中を過ぎることも珍しくありません。フットボールにどうしても情熱の持てない私にとっては苦行の旅でした。でも、同じフットボール関係でも、時々週末に学校のカフェテリアを借りて開かれる「フットボールディナー」は大好きでした。これは、フットボール選手やチアリーダーの家族の持ち寄りパーティーで、いろいろな家庭の味を一度に食べられるのです。(食べることにしか興味がなかったのかな、私。) 話が脱線しましたが、妹は、お母さんのようにきれいで、社交的で、テキパキしていて、お勉強に はあまり興味がなくて、つまりは私とほとんど共通点がありませんでした。もしかしたら、家族は 私にこの妹と親しくなってくれることを期待していたのでは、と思うのですが、その点では期待に 応えることは全然できませんでした。もっとも、彼女からは「典型的な アメリカ人のティーンエージャー」を学ぶことができたように思います。 私の目の前でボーイフレンドと抱き合ってチューチューしたり、夜中に長電話して親にしかられたり、親友と服の貸し借りをしたり。。。 さて、この家族がどうして日本人の女の子をホストしようと思ったのかは、今でも謎です。この家 では、私の数年前にフィンランドの男の子をホストしていて、その経験がよかったからだと思うの ですが。私にはとても良くしてくれましたが、オリエンタルなものには全然興味のない家族でした。 この家のメンバーとしては「華やかさ」に欠ける私をホストして、何かいいことがあったのかなぁ。 ホストマザーの口癖は "You are so funny!"でしたので、 雰囲気を和ませる程度の役にはたっていたのかもしれませんが、彼女がガンで亡くなった今となっては、もう聞くことができません。 |

| 友達のこと |

|

私は今でも時々、留学生選考試験の面接に立ち会います。面接で「留学の目的」や「抱負」を尋ね ると、多くの方が「友達をたくさん作りたい」と答えます。そして、私も留学前は、まさに同じこ とを考えていたのでした。「アメリカの高校に行ってアメリカ人の友達をたくさん作りたい」と。 けれども、現実は厳しかった!まず、日本と違って一人一人が自分の時間割に従って毎時間教室か ら教室へと移動するので「同じクラスの子」とか「隣の席の子」とかと親しく話すチャンスがなか なかないのです。それに、廊下で"Hi."と声をかけあう友達は増えても、それ以上話そうとすると、 相手の言っていることがわからない、こちらの言いたいことが通じない、で、時間切れ。授業が終 わると、スクールバスの子はバスに乗るために走って行ってしまうし、私は母や妹を待たせる訳に いかないので、やっぱり走らなければならない。放課後は、車がないとどこへも行けないので、家 にいてばかりの毎日。。。落ち込みました。自信がなくなると声も小さくなるようで、そのうちに 廊下で"Hi."と声をかけても気づいてもらえないことが続き、無視されたのか?!と勝手に思いこん で更に落ち込む、ということがありました。 そんな中で、最初にできたアメリカ人の友達は、昼食前の体育の授業で一緒だった3歳年下の男の子 Jerry。私の肩ぐらいの身長しかない小柄でおしゃべりな子でした。Jerryは週一回、お父さんと一緒 に空手を習っていて、私もレッスンに誘われましたが、2〜3回行ってやめました。それにしても、 こんなアメリカの田舎で生まれて始めて空手を習うことになるとは! 同じ学年(senior)のアメリカ人の友達は、冬になってようやく二人できました。バスケの選手で ぶっきらぼうで化粧っ気のないMelanieと、のーんびりしていて涙もろいSandi。Melanieとは、私が バスケチームのマネージャーを始めてから、試合に向かうバスの中などでよく話すようになりました。 Sandiは、休み時間に私が廊下で弾くピアノを、涙を流して聞いてくれました。誰かのためにピアノを 弾いたのなんて、初めてのことでした。でも、二人とも放課後はバイトで忙しかったり、自分の車を 持っていなかったりで、学校以外ではほとんど会うことができませんでした。 しかし、この一年間で最も親しくなり、今でも親交がある唯一の友達は、フィンランドから同じYFU で来ていた女の子 Riitta です。仲良くなったきっかけは、お互い英語が下手だったこと。下手同士 だからこそ、間違った英語でも気にせず、言葉にできないことは想像で補いあって、どんなことでも 話ができたのだと思います。それに、お互い男の子にモテなかったのもよかったのかも。共通の趣味 は食べることと音楽(クラシック)。お互いの言葉も教え合いました。アメリカで、私の私らしさを 一番理解してくれたのがフィンランド人の女の子だったなんて、何だかおかしいような気がします。 学校以外では、同じ年頃の人たちよりも、お年寄りのほうが話が合いました。私の話すテンポと老人 のテンポが合っていたみたいです。特に、教会の choir(聖歌隊)で指揮をしていた方に、個人的に voice lessonをしてもらったのは、とても嬉しかった。。。その方も、もう故人ですが。。。 |

| 学校のこと |

|

私を受け入れてくれた高校は公立高校で、7年生から12年生までいましたが、私の入った12年生 (senior)は総勢136名でした。そのうち、5名がYFUの留学生でした。スペイン・デンマーク・ノル ウェー・フィンランド、そして日本人=私。 ホストファミリー宅に着いた翌日に学校に行ってカウンセラーと相談して、編入する学年や時間割を 決めました。一度時間割を決めると、毎日同じ時間に同じ授業を受けることになります。私の高校は 3学期制でしたので(学校によって違います)日本では経験できない、いろいろな科目をとることが できました。 とってよかったなぁ、と思う科目 BEST 3!!

キーボードの打ち方を一学期間(3ヶ月)習っただけですが、そのおかげで、後にワープロやコンピューターでローマ字入力するのに全く苦労しないですみました。今はコンピュータークラスっていうのかな。 英語は下手でも、話す話題には事欠かない私。だって、日本のことなんて、他に話せる人のいない話題なのです。Debate(ディベート)の時間は、相手チームの言っていることが何一つ聞き取れず苦労しましたが、原稿を用意できる Speech は本当に楽しかった。先生から特別に2日間頂いて日本語のレッスンをさせてもらったことも、懐かしい思い出です。 日本では全くバンド経験のない私でしたが、パーカッションに入れてもらいました。ティンパニの調音をするのが大好きでした。個人練習の時間には、フレンチホルンにも挑戦させてもらいました。(初めて音が出たときの嬉しかったこと!)Nashville で行われたバンドフェスティバルにユニフォームを着て参加できたのもいい思い出です。心残りはシーズンが合わなくてマーチングバンドで演奏できなかったこと。着いてすぐ「バンドに入りたい!」と騒げばもしかしたら間に合ったかもしれません。 アメリカの高校については、行く前はとても自由の多いところ、というイメージを持っていました。 確かに、科目選択の自由が大きかったり、週末に校内でダンスパーティーがあったり、校内に喫煙所 があったり(!)、廊下でべたべたしているカップルがいても誰も気にも止めなかったりするのは自 由といえば自由ですね。でも、私の印象では「授業に臨む態度」については日本より厳しいような気 がしました。例えば、授業中の発言は奨励されていますが、関係のない私語は厳しく注意されます。 居眠りしてる生徒なんて見たことなかったように思います。それに、授業時間にトイレに行くのにも 先生に"pass"(廊下通行許可証)を書いてもらわないといけないのには驚きました。授業中に無許可 で廊下を歩いているところを見つかろうものなら、校長室に呼ばれても仕方ありません。(校長先生 の権威もアメリカの方が上かも。) 教科によっては、宿題の量がハンパではありませんでした。私が泣いたのは、U.S.Government。これは 必修科目だったのでとったのですが、百科事典みたいな分厚い教科書を、毎日平均20ページ読んで くるのが宿題だったのです。おまけに、先生の訛りがきつくて、授業に出ていても何を言っているの か全く分からない!内容も知らないことばかりで、勘も使えない、のないない尽くし。もし先生が留 学生に好意的な人じゃなかったら、絶対 F (Fail=落第)をもらうところでした。これから留学される 方は、留学する国の歴史と政治について簡単に書かれた本を読んでから行ったほうがいいですよ! Senate/congress/vote/veto/Republican/constitution...さぁ、いくつわかりますか? さて、アメリカの高校について印象的だったことを、もう一つ書きます。それは「全校生徒、または ある学年の生徒は全員参加するべし」という行事がほとんどないことです。日本では、半ば強制的に 全員が参加する修学旅行も、自由参加です。さすがに卒業式は全員出ていたと思いますが、入学式は ありません。クラブや委員会や生徒会関係も、やりたい人はいくつでもやる、やりたくない人は全然 やらない、という感じ。私は特に「みんなで力を合わせてがんばろう」的なことが大好きだったので、 この点は寂しかったです。 |

| 留学しなかったらできなかったこと |

|

1年間の留学中、「今頃日本にいればこんなことができたのになぁ。」と思うことはずいぶんあった ように思いますが、今振り返ってみると、留学していたためにできなかったことというのは、あまり 思いつきません。あえて言えば、元の学年の同級生と一緒に体育祭で盛り上がれなかったこと、先輩 の卒業式に出席できなかったこと、友達と他愛ない会話をしたり、友達から相談を受けたり頼られた りすることが一年間できなかったこと、でしょうか。 これに対して、もし留学しなかったらできなかったこと、というのは本当にたくさんあります。その 中から一部をご紹介しましょう。 《 学校で 》

←ホストファミリー宅で。どれが私でしょう?

←ホストファミリー宅で。どれが私でしょう?

《 地域で 》

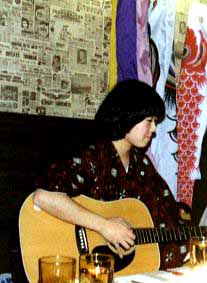

←着物を着てギターを弾き語りしたことも。

(曲目:みなみこうせつ「たぬき囃子」)

←着物を着てギターを弾き語りしたことも。

(曲目:みなみこうせつ「たぬき囃子」)

《 家族と 》

|

| 高校時代に留学・ホームステイしてよかったこと |

|

実を言うと、父は、私の留学に反対でした。母と私の 二人がかりで説得した結果、締め切り日になってようやく留学の同意書に判を押してくれたのを覚えてい ます。また、父のように反対はしないまでも、まわりには「何も今、高校生で留学しなくても、大学 で行けばいいんじゃないの。」という人はたくさんいました。私自身は、昔から「どんなチャンスも 逃したくない」というタイプの人間だったので、たまたま受けた留学試験に合格したから行きたい! というだけだったのですが、後になって考えると「高校時代に留学してよかったなぁ」と思うことは けっこうあります。 まず、一般にアメリカでは高校卒業を境に「一人前の大人」として扱われます。つまり、高校生とい うのは、ホームステイ先の「子供」として受け入れてもらえるギリギリの年齢なのではないかと思う のです。子供だから、遠慮なく甘えられるし、叱ってもらえる。言葉使いでも、マナーでも、いろい ろな間違いを繰り返すうちに、だんだん間違わなくなってくる。そういう意味で、余裕をもって異文 化にとけ込んでいけたように思います。 小さい街で暮らすチャンスは、高校留学以外ではなかなか得られないかもしれません。大学生は、大 学の寮や大学のある町(普通はそんなに小さくない)に住むでしょうし、仕事で外国で暮らす場合も、 たいていは仕事に便利な都市の近郊に住むでしょう。日本人など一人もいない町、隣の家も見えない ような山の中、徒歩ではどこにも行けない田舎、そんなところは、高校留学でもしない限り、普通の 人は一生住むこともないし、訪れる機会もないのでは?でも、案外そういう所に「アメリカの素顔」 があるように思うのです。 高校生のうちに、外から日本を見ることができた、というのは、とてもよい経験でした。私の場合は、 外から見て初めて、日本がアジアの中の一つの国だと意識できたことと、日本のいい所、わるい所に ついて自分なりに考えたことで、その後の人生の方向づけができました。つまり、アメリカに対する 幻想が消えて、自分の文化を客観的に見ることができるようになった、ということかな? 一年間アメリカ人の中で暮らして、少なくとも英語での日常会話には不自由しなくなったおかげで、 大学に入っていきなり「国際交流」や「海外派遣」と名の付くものに参加する機会に恵まれました。 英語が話せるって本当に嬉しいことです。だって、英語を母国語としない人とも英語でコミュニケー ションできるんですから。あとは、何を話すか、ですが、こちらのほうは引き続き努力中、でござい ます。 最後に、高校留学をしたことで見えなくなりがちなことについても書いておかないと、フェアじゃ ないですね。一年間もある国に住んでいると、その国のことについて何でも知っているように思い がちですが、実は、とても限られた場所の一部のことしか知らない、というのを忘れがちなことで す。私自身について言えば、高校留学から帰ってきてからずっと、アメリカ人って頭悪いな〜と心 のどこかで思い続けていました。日本で進学校に通っていた私から見ると、アメリカンフットボー ルチームの選手たちは柄が悪いだけで頭は空っぽのように見えたし、女の子達は化粧や男の子の気 を引くことにしか興味がないように見えたのです。成績のいい生徒でも大学に進学しなかったり、 進学しても大学をドロップアウトして帰って来たりする人が多かったことも、何となく日本人の方 が頭がいいと思う理由になっていました。その考え方が変わってきたのは、会社に入って親しくな った取引先のアメリカの会社のエリートビジネスマンが、高校時代はフットボール選手として活躍 したと聞いた時や、アメリカのビジネス社会では(女性の化粧も含めて)日本以上に服装や身だし なみが重視されると知った時です。最近になってからも、このホームページを書きながら、自分の 留学していた場所の地域事情について初めて真剣に考えて、大都市と同レベルで判断すべきじゃな いなぁ、と思うようになりました。「アメリカ人は頭が悪い」という発想は、青かった。。。 |

HOMEにもどる

HOMEにもどる